憊尦戙峕惣晱廈偵偍偗傞偁傞堦懓偺惗懚愴棯

惵栘丂撝乮戝嶃戝妛乯

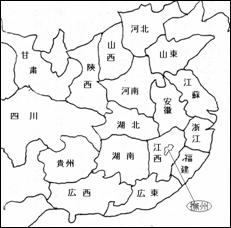

偼偠傔偵

丂鄱梲屛傪妀偲偟丄庡偵贛峕丄晱壨丄怣峕丄廋壨丄閌壨偺屲戝壨偺悈宯偐傜側傞峕惣偼丄憊尦帪戙乮堦乑乣堦嶰悽婭乯偵偼峴惌嬫暘偲偟偰偼丄峕撿惣楬丄峕惣摍張峴拞彂徣側偳偲徧偝傟偨丅峕惣偼偙偺帪婜丄壺杒偵偍偗傞彈恀傗栔屆偺撿壓丄挿峕壓棳堟偱偺奐敪恑揥偐傜丄媫懍偵奐敪偑恑傫偩偑丄壠懓丒廆懓偲偄偭偨寣墢偵婎偯偔廤抍偵拝栚偟偨偲偒偵傕丄擇偮偺曽柺偱嵺棫偭偨摿怓傪尒偣傞丅堦偮偼懓寢崌偺梫偲側傞懓晥偺晥彉偑丄偙偺峕惣偱傕偭偲傕懡偔巆偝傟偰偄傞偙偲丄傕偆堦偮偼丄戝壠懓偺堦宍懺偲偟偰婰偝傟傞媊栧偑丄峕惣偵偍偄偰傕偭偲傕栚棫偮偲偄偆偙偲偱偁傞丅慜幰偵娭偟偰偼丄怷揷寷巌巵偑奺楬偵娭偟偰憊尦偺懓晥偺晥彉傪挷傋傜傟偨嵺丄昞侾偵帵偝傟傞傛偆偵丄峕惣偺傕偺偑撍弌偟偰懡偄偙偲傪帵偝傟偨[1]丅巵傕巜揈偡傞傛偆偵丄悞恗偺屶悷乮堦擇巐嬨乣堦嶰嶰嶰乯偲椪愳偺嬹廤乮堦擇幍擇乣堦嶰巐敧乯偲偄偆丄摨偠偔峕惣晱廈偺擇恖偺柤庲偺庤偵側傞晥彉偑懡偔巆偝傟偰偄傞偙偲傕偁傞偑丄偦傟傪嵎偟堷偄偰傕偙偺撍弌偼曄傢傜側偄偲偄偆丅惔戙偵偼丄峕惣偺廆懓偺摿挜偲偟偰丄懓嶻偑敄偐偭偨偵傕學傢傜偢丄廆晥曇嶽偑惙傫偱偁偭偨偲偄偆揰傕巜揈偝傟偰偄傞[2]丅傑偨屻幰偺媊栧偵娭偟偰傕丄挊柤側峕廈媊栧捖巵傪偼偠傔[3]丄峕惣偵偼懠強偵斾偟偰抐慠懡偔偺媊栧偑抦傜傟偰偄傞[4]丅側偤峕惣偵偍偄偰丄廆懓丄媊栧偲偄偭偨廤崌揑側寣墢慻怐偺敪払偑栚棫偭偨偺偐丅偦偺攚宨傪柧傜偐偵偡傞偨傔偵偼丄宱嵪摿偵恖岥摦懺丄宱塩傗搚抧強桳偲壠懓惂搙丄墹挬偺奐敪惌嶔側偳丄憤崌揑側帇揰偑昁梫偵側傞偑丄杮峞偱偼丄廆懓慻怐偺帩偮幮夛宱嵪揑側婡擻偺堦抂傪柧傜偐偵偡傞偙偲傪栚揑偲偟偰丄峕惣偺堦帠椺傪庢傝忋偘偨偄丅嬶懱揑偵嬶懱揑偵

|

昞1.丂 憊尦帪戙偵偍偗傞晥彉偺抧堟暘晍 乮怷揷1978乯

|

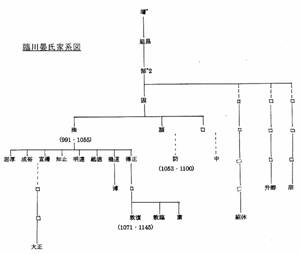

偼丄忋婰偺屶悷偲嬹廤偺挊弎偵傛偭偰暘岤偄婰榐偑巆偝傟偰偄傞晱廈偺拞偺丄媂墿乮偍傛傃悞恗乯妝巵偲偄偆堦懓偱偁傞丅妝巵偼丄亀懢暯泿塅婰亁偺曇幰丄杒憊弶婜偺妝巎乮嬨嶰乑乣堦乑乑幍乯偵傛偭偰巎忋偵柤傪尒偣傞晱廈偺挊柤側堦懓偱偁傞偑丄廆懓偺堐帩敪揥偲偄偆娤揰偐傜偡傟偽丄憊戙偵偍偄偰偼寛偟偰惉岟偟偨偲偼尵偄擄偄丅憊弶偺妝巎埲崀巐戙丄堦堦悽婭偺弶傔傑偱丄憡宲偄偱恑巑傪攜弌偟偨偑丄偦偺屻偄偭偨傫楌巎偺晳戜偐傜巔傪徚偟丄堦嶰悽婭偵嵞傃條乆側巎椏偵搊応偡傞傛偆偵側偭偰偐傜偼丄屗愨偵傛傞帒嶻杤姱傗丄尷揷朄偵傛傞姱屗擣掕庢傝徚偟偺婋婡丄巎椏傪巆偟偨巑戝晇偨偪偺偳偙偲側偄椻偨偄帇慄側偳偵偝傜偝傟傞丅偙偺堦堦乣堦嶰悽婭偺晄柧婜娫傪宱偨屻偺妝巵偼丄懓嶻愝抲丄懓晥曇廤丄寣墢慻怐偺堐帩乮屗愨夞旔乯側偳丄廆懓妶摦偵柧傜偐偵晄擬怱偱偁傝丄摨帪婜傛傝妶敪側廆懓妶摦偑娕庢偝傟傞慼廈錀巵傗丄媑廈墷梲巵偲偄偭偨柤懓偲偼懳徠揑偱偁傞丅偦偙偱杮峞偱偼丄偙偺妝巵偺帠椺傪捛偆偙偲偵傛偭偰丄廆懓偺慻怐壔傪懹偭偨応崌偵栔傞條乆側晄棙塿傪専摙偟丄偦偙偐傜媡偵丄廆懓偺妋棫偲偄偆愴棯偑幮夛宱嵪揑偵帩偭偰偄偨儊儕僢僩偑擛壗側傞傕偺偱偁傞偺偐傪丄峫嶡偟偨偄丅

側偍丄杮峞偱傕尒傞傛偆偵丄妝巵偼媂墿導丄悞恗導側偳晱廈拞惣撿晹偵偍偄偰丄柧戙埲崀傕堦掕偺抧埵傪曐偭偰偄偨傛偆偱偁傝丄寛偟偰惗懚偵慡柺揑偵幐攕偟偨傢偗偱偼側偄丅尰嵼偵偍偄偰傕峕惣徣偺悞恗導偵偼丄摨徣嬥娈導側偳偲暲傫偱妝惄偺恖乆偑懡偔曢傜偟偰偍傝[5]丄偦偙偵偙偺憊尦偺媂墿妝巵偺枛遽傕娷傑傟傞偲偡傟偽丄傓偟傠斏塰挊偟偄偲偄偆尒曽傕偱偒傞丅偮傑傝妝巵偼丄廆懓寢崌偺嫮壔偲偼暿偺惗懚愴棯傪慖戰偟偨偺偱偁偭偰丄壢嫇傪栚巜偟丄巎椏傪巆偟偨僄儕乕僩巑戝晇偨偪偲偼堎側偭偨宍偱丄廤抍傪堐帩偟偰偄偨偵夁偓側偄丅

戞堦愡丂憊尦戙晱廈偺宱嵪宨嫷偲柤懓

乮堦乯晱廈奣娤

晱廈偼丄挿峕拞棳彅抧堟偺拞偵偁偭偰偼斾妑揑憗偔奐敪偑恑傫偩丅偦偺屻椾撿傊偺戝摦柆偲側傞贛悈偲暯峴偟偰棳傟傞擆悈偵傛傝丄挿峕丒鄱梲屛偐傜偺傾僋僙僗偑椙偔丄摿偵椪愳偼嶰崙屶懢暯擇乮擇屲幍乯擭丄偦偺屻傕峕惣傪堄枴偡傞乽梐復乿孲偺搶晹傪暘偗偰椪愳孲偑棫偰傜傟[6]丄峕惣搶晹偺拞怱偲側偭偨丅 屲戙偐傜憊戙偵偼丄挿峕壓棳堟偺奐敪偑姰椆偵嬤偯偔偵偮傟[7]丄峕惣偑丄椉煷丄暉寶丄屛撿側偳偲偲傕偵[8]丄奐敪偺嵟慜慄偲側偭偨丅峕惣偵偮偄偰偼偙偺恖岥憹偺傒側傜偢丄朄暥壔丄旕娍懓偲偺嬞枾側娭學[9]丄惌帯忋偺摿庩側抧埵傕偁偘傜傟傛偆丅

丂摿偵偙偺惌帯忋偺埵抲偵偮偄偰尵偊偽丄杒憊拞婜偙偲偵揘廆丄恄廆埲崀丄撿恖偑懡偔嵣憡偲側偭偨丅偝傜偵撿憊偵側傞偲丄摿偵椉煷丒峕搶惣丒暉寶弌恎幰偑懡偔惌尃傪埇偭偰偄傞偙偲偐傜傕丄憊偺惌帯懱惂慡懱偵偍偄偰丄椉煷丒峕搶惣丒暉寶偺廳梫惈偼彫偝偔側偐偭偨[10]丅

丂偙偆偟偨奐敪慜慄偺峕惣偺側偐傕丄晱廈偼丄懢暯嫽崙偵偍偗傞屻弎偺妝巎偺壢嫇崌奿傪旂愗傝偲偟偰丄壢嫇姱椈傪媫寖偵懡偔攜弌偡傞傛偆偵側偭偨丅摿偵椪愳偼恀廆丄恗廆丄恄廆婜偐傜偺晱廈弌恎嵣憡偲偟偰偼丄捖渄擭丄濆庩丄墹埨愇側偳偑弌偰偄傞丅傑偨暉寶寶梲偺妛幰偨偪偐傜乽峕惣恖乿偲屇偽傟偨峕惣偺巚憐壠偺拞怱恖暔棨嬨暎傕丄晱廈嬥娈恖偱偁傞丅偙偆偟偨晱廈偺抧埵偼丄峕惣偺拞偱傕媑廈丄逋廈丄贛廈側偳偲偼旝柇偵堎側傞丅偙傟傜彅廈偑椺偊偽嵸敾偵偍偗傞寬徸丒徸妛偺怺崗偝偵徾挜偝傟傞傛偆偵丄傑偝偵墹挬惌帯偺僼儘儞僥傿傾偱偁偭偨偺偲偼堎側傝丄晱廈偼墹挬惌帯偵僐儈僢僩偟傛偆偲偡傞巑恖偨偪偵懳偟偰丄偁傞庬偺媧堷椡傪帩偭偰偄偨傛偆偵巚傢傟傞[11]丅偩偑丄晱廈偺拞偱傕丄奐敪丒嫇嬈偵彮側偐傜偸嵎偼偁傞丅尰嵼偺嬨峕晅嬤偐傜丂撿偵峀偑傞鄱梲屛偺撿抂偐傜丄捈慄嫍棧偱屲乑僉儘傕側偄晱壨増偄偺椪愳偲丄峏偵巟棳傪嶰乑乣巐乑僉儘慿偭偨媂墿傗悞恗偱偼丄奐敪偺恑搙偵嵎偑偁傞偙偲偼娫堘偄側偔丄屗岥悢丄壢嫇崌奿幰悢偵偍偄偰傕丄椪愳偼敳弌偰偄傞[12]丅杮峞偺庡側晳戜偲側傞偺偼丄偙偺椪愳偐傜悞恗偵傑偨偑傞堦懷偱偁傞丅

丂偙偆偟偨奐敪慜慄偺峕惣偺側偐傕丄晱廈偼丄懢暯嫽崙偵偍偗傞屻弎偺妝巎偺壢嫇崌奿傪旂愗傝偲偟偰丄壢嫇姱椈傪媫寖偵懡偔攜弌偡傞傛偆偵側偭偨丅摿偵椪愳偼恀廆丄恗廆丄恄廆婜偐傜偺晱廈弌恎嵣憡偲偟偰偼丄捖渄擭丄濆庩丄墹埨愇側偳偑弌偰偄傞丅傑偨暉寶寶梲偺妛幰偨偪偐傜乽峕惣恖乿偲屇偽傟偨峕惣偺巚憐壠偺拞怱恖暔棨嬨暎傕丄晱廈嬥娈恖偱偁傞丅偙偆偟偨晱廈偺抧埵偼丄峕惣偺拞偱傕媑廈丄逋廈丄贛廈側偳偲偼旝柇偵堎側傞丅偙傟傜彅廈偑椺偊偽嵸敾偵偍偗傞寬徸丒徸妛偺怺崗偝偵徾挜偝傟傞傛偆偵丄傑偝偵墹挬惌帯偺僼儘儞僥傿傾偱偁偭偨偺偲偼堎側傝丄晱廈偼墹挬惌帯偵僐儈僢僩偟傛偆偲偡傞巑恖偨偪偵懳偟偰丄偁傞庬偺媧堷椡傪帩偭偰偄偨傛偆偵巚傢傟傞[11]丅偩偑丄晱廈偺拞偱傕丄奐敪丒嫇嬈偵彮側偐傜偸嵎偼偁傞丅尰嵼偺嬨峕晅嬤偐傜丂撿偵峀偑傞鄱梲屛偺撿抂偐傜丄捈慄嫍棧偱屲乑僉儘傕側偄晱壨増偄偺椪愳偲丄峏偵巟棳傪嶰乑乣巐乑僉儘慿偭偨媂墿傗悞恗偱偼丄奐敪偺恑搙偵嵎偑偁傞偙偲偼娫堘偄側偔丄屗岥悢丄壢嫇崌奿幰悢偵偍偄偰傕丄椪愳偼敳弌偰偄傞[12]丅杮峞偺庡側晳戜偲側傞偺偼丄偙偺椪愳偐傜悞恗偵傑偨偑傞堦懷偱偁傞丅

乮擇乯晱廈偺柤懓偲妝巵

憊戙偺晱廈偵偮偄偰偼丄儘僶乕僩丒僴僀儉僘巵偑徻嵶側専摙傪壛偊偰偍傝丄僄儕乕僩僼傽儈儕乕偵偮偄偰懡偔偺嬶懱帠椺偑帵偝傟偰偄傞[13]丅摿偵丄椬愙偡傞寶徆孲偺堦晹傪娷傔偨乽戝晱廈乿抧堟偺敧擇壠懓偦傟偧傟偵偮偄偰偺揙掙偟偨巎椏廂廤傪峴偭偰偍傝丄杒憊偐傜撿憊偵偐偗偰丄條乆側怴嫽偺僄儕乕僩壠懓偑偙偺抧堟偵尰傟偰偒偨偙偲側偳傪柧傜偐偵偝傟偰偄傞丅偨偩巵帺恎傕巜揈偟偰偄傞傛偆偵丄偦傟偼婰榐偑懚嵼偟偰偄傞偲偄偆偙偲偱偁傝丄偦偺僄儕乕僩壠懓偑幚嵺偵斏塰偟偰偄傞偐斲偐偼丄屄暿帠椺偵懄偟偰峫嶡偟側偗傟偽側傜側偄丅偦偙偱杮愡偱偼丄晱廈偵柤偩偨傞柤懓偲偼偳偆偄偭偨壠偱偁傞偺偐丄搊壢婰丄抧曽巙丄暥廤偵彂偐傟偨晱廈偺柤懓偵懄偟偰椫妔傪昤偒偮偮丄偦偺拞偱偺妝巵偺抧埵偵偮偄偰巜揈偟偨偄丅

憊戙偺晱廈偵偮偄偰偼丄儘僶乕僩丒僴僀儉僘巵偑徻嵶側専摙傪壛偊偰偍傝丄僄儕乕僩僼傽儈儕乕偵偮偄偰懡偔偺嬶懱帠椺偑帵偝傟偰偄傞[13]丅摿偵丄椬愙偡傞寶徆孲偺堦晹傪娷傔偨乽戝晱廈乿抧堟偺敧擇壠懓偦傟偧傟偵偮偄偰偺揙掙偟偨巎椏廂廤傪峴偭偰偍傝丄杒憊偐傜撿憊偵偐偗偰丄條乆側怴嫽偺僄儕乕僩壠懓偑偙偺抧堟偵尰傟偰偒偨偙偲側偳傪柧傜偐偵偝傟偰偄傞丅偨偩巵帺恎傕巜揈偟偰偄傞傛偆偵丄偦傟偼婰榐偑懚嵼偟偰偄傞偲偄偆偙偲偱偁傝丄偦偺僄儕乕僩壠懓偑幚嵺偵斏塰偟偰偄傞偐斲偐偼丄屄暿帠椺偵懄偟偰峫嶡偟側偗傟偽側傜側偄丅偦偙偱杮愡偱偼丄晱廈偵柤偩偨傞柤懓偲偼偳偆偄偭偨壠偱偁傞偺偐丄搊壢婰丄抧曽巙丄暥廤偵彂偐傟偨晱廈偺柤懓偵懄偟偰椫妔傪昤偒偮偮丄偦偺拞偱偺妝巵偺抧埵偵偮偄偰巜揈偟偨偄丅

偝偰丄晱廈偺柤懓偲偟偰丄擛忋偺僴僀儉僘偼敧擇壠懓傪嫇偘偰偄傞偑丄椺偊偽峅帯亀晱廈晎巙亁伂偺憊尦偺乽柤泚乿傪尒傞偲丄濆庩傪昅摢偵墹埨愇丄墹埨崙丄墹埨楃丄慮栎丄慮敚丄濆撝暅丄棝峗丄壗堎丄梾揰偲懕偒丄尦戙偵偼傂偲傝丄嬹廤偑嵹偣傜傟偰偄傞丅嬹廤傪彍偒丄偄偢傟傕憊挬偺戝恇偲偟偰挊柤側恖乆偱偁傞丅偙傟偼丄幚嵺偵亀憊巎亁側偳偱妋擣偱偒傞晱廈弌恎偺嵣幏偨偪偲丄偦偆偐傢傜側偄[14]丅柧堦摑巙偱曟偑婰偝傟偰偄傞偺偼丄梾瑾丄妝巎丄屶悷丄嬹廤偺巐幰偩偗偱偁傞[15]丅撿憊廃昁戝偺乽晱廈搊壢戣彉乿偵偼丄

亀椪愳恾巙亁偵偼乽戣柤婰乿堦姫偑嵹偣傜傟偰偍傝丄懢暯嫽崙屲擭偺妝巎傛傝弤鄧幍擭偵帄傞傑偱偺惄柤偑婰偝傟偰偄傞丅乧乧擇昐擭偺娫丄傕偭偲傕柤惡偑崅偄偺偼濆庩丄墹埨愇丄慮栎偱偁傝丄妝巵丒慮巵丒墹巵偼晝巕孼掜憡師偄偱壢嫇偵崌奿偟丄幱堩傗偦偺掜薖偲偄偭偨柤巑偼慭懛偵帄傞傑偱墿峛偵梐偐傝丄塢乆丄

埲壓丄煀妚丄梾揰側偳傊偺尵媦偑偁傞[16]丅廃昁戝偺尒曽偱偼丄晱廈偵偍偄偰寙弌偟偨戝恇偲偼濆庩丄墹埨愇丄慮栎偱偁傝丄戙乆偺壢嫇崌奿偱偼濆巵偱偼側偔妝巵偑擖傞丅傑偨丄偙偙偵柤巑偲嫇偘傜傟丄峕惣帊攈偺帊恖偲偟偰抦傜傟傞偦偺幱堩帺恎丄晱廈偵偼乽濆尦噘丒墹暥岞偑弌偰偍傝丄恖乆偼妞彂傪妝偟傒暥帉傪岲傓乿偲濆庩丄墹埨愇傪戙昞偲偟偰嫇偘傞[17]丅偙偺傛偆偵丄撿憊廃昁戝偺濆丄墹丄慮巵傪晱廈弌恎幰偺弌悽摢昅摢偲偡傞尒曽偼嵟戝岞栺悢揑偲尵偊傞偑丄杒憊弶婜偵憡師偄偱揊壢偝傟偨偵傕偐偐傢傜偢丄偦偺屻戝恇傪弌偝側偐偭偨妝巵偵娭偟偰偼丄幚偼埖偄偑旝柇側偺偱偁傞丅尵偆傑偱傕側偔丄妛幰偵傛偭偰丄屄乆偺柤懓偵懳偡傞尒曽偼堎側傞丅帠幚偲偟偰濆丄墹丄慮巵傜偑杒憊傪戙昞偡傞晱廈弌恎戝恇偱偁傝丄傑偨妝巵偑嫇嬈偵惉岟偟偰偄偨偙偲傕嫟捠擣幆偩偑丄偦偺屻怳傞傢側偐偭偨妝巵偵懳偡傞昡壙偵偼丄恖偵傛傝嵎堎偑惗偢傞丅偙傟傪丄尦偵巇偊偲傕偵晱廈恖偱恊岎偺偁偭偨丄屶悷偲嬹廤偺婰弎傪捠偟偰峫嶡偟偨偄丅

埲壓丄煀妚丄梾揰側偳傊偺尵媦偑偁傞[16]丅廃昁戝偺尒曽偱偼丄晱廈偵偍偄偰寙弌偟偨戝恇偲偼濆庩丄墹埨愇丄慮栎偱偁傝丄戙乆偺壢嫇崌奿偱偼濆巵偱偼側偔妝巵偑擖傞丅傑偨丄偙偙偵柤巑偲嫇偘傜傟丄峕惣帊攈偺帊恖偲偟偰抦傜傟傞偦偺幱堩帺恎丄晱廈偵偼乽濆尦噘丒墹暥岞偑弌偰偍傝丄恖乆偼妞彂傪妝偟傒暥帉傪岲傓乿偲濆庩丄墹埨愇傪戙昞偲偟偰嫇偘傞[17]丅偙偺傛偆偵丄撿憊廃昁戝偺濆丄墹丄慮巵傪晱廈弌恎幰偺弌悽摢昅摢偲偡傞尒曽偼嵟戝岞栺悢揑偲尵偊傞偑丄杒憊弶婜偵憡師偄偱揊壢偝傟偨偵傕偐偐傢傜偢丄偦偺屻戝恇傪弌偝側偐偭偨妝巵偵娭偟偰偼丄幚偼埖偄偑旝柇側偺偱偁傞丅尵偆傑偱傕側偔丄妛幰偵傛偭偰丄屄乆偺柤懓偵懳偡傞尒曽偼堎側傞丅帠幚偲偟偰濆丄墹丄慮巵傜偑杒憊傪戙昞偡傞晱廈弌恎戝恇偱偁傝丄傑偨妝巵偑嫇嬈偵惉岟偟偰偄偨偙偲傕嫟捠擣幆偩偑丄偦偺屻怳傞傢側偐偭偨妝巵偵懳偡傞昡壙偵偼丄恖偵傛傝嵎堎偑惗偢傞丅偙傟傪丄尦偵巇偊偲傕偵晱廈恖偱恊岎偺偁偭偨丄屶悷偲嬹廤偺婰弎傪捠偟偰峫嶡偟偨偄丅

傑偢丄帪戙偼慜屻偡傞偑丄妝巵偵懳偟偰尩偟偄婰弎傪巆偟偰偄傞丄嬹廤偐傜尒偰傒偨偄丅亀尦巎亁堦敧堦偵揱偺棫偮嬹廤偼丄撿憊弶婜偺柤恇丄巐愳棽廈偺嬹堯暥偺屲悽偺懛偱偁偭偨偑丄乽憊偑柵朣偡傞偲丄椪愳悞恗偵嫛嫃偟丄屶悷偲岎桭偟偨丅屶悷偼偦偺暥傪惔偵偟偰弳偲偨偨偊偨乿乮摨揱乯偲丄尦偺悽偵側偭偰埲崀丄晱廈偵堏偭偰偒偨丅偦偟偰偦偺抧偺懡偔偺廆懓偺懓晥偵彉側偳傪彂偄偰偄傞偑丄偦傟傜偼亀摴墍妛屆榐亁丄亀摴墍堚峞亁偵庡偵尒偊傞丅傑偨庒姳丄亀摴墍妛屆榐亁側偳偵尒傜傟側偄傕偺偑亀崙挬暥椶亁偵尒弌偝傟傞偙偲偑偁傞[18]丅偦偙偵偼丄廋晥傊偺昡壙偑尒傜傟傞偑丄媡偵擬怱側廋晥傪懹偭偨妝巵傊偺斲掕揑側巔惃傕尒偊傞偲偙傠偐傜丄埲壓丄彮偟斵偑晱廈廆懓偺廋晥偵擛壗側傞峫偊傪帩偭偰偄偨偐傪丄尒偰傒偨偄丅

嬹廤偑濆庩偺濆巵偺懓晥偵婑偣偨彉偵偍偄偰丄晱廈埲奜偺幰傪娷傔丄憊戙偺庒姳偺柤懓偺廋晥偵娭偡傞僐儊儞僩傪偟偰偄傞[19]丅偟偭偐傝偲偟偨懓晥傪曇嶽偟傛偆偲偡傞濆巵傪朖傔傞暥柆偵偍偄偰丄懠偲斾妑偡傞偙偲偵側傞偺偱丄偍偺偢偲昡壙偼恏岥偲側傞偑丄傑偢丄杒憊偺楥岞挊丒娯鹓丒晉旿丒巌攏岝丒嬎栘娯壠乮娯堒傪昅摢偲偡傞娯壄堦壠偺栧乯偼丄撿搉埲屻偼婰榐偑傎偲傫偳側偄偲偄偆丅慮巵偺巕懛偼愹撿乮暉寶曽柺乯偵搉偭偨丄乮嬹廤偲恊偟偄乯曖揷偺捖椃傕杒憊偵巇姱偟偨愭慶傑偱偼偨偳傟側偄丄妝巎偺巕懛偼懡偄偑丄懓晥偼尒偨偙偲偑側偄丄墹埨愇堦懓偼嬥椝偵堏偭偰偟傑偭偨丄乮恄廆婜埲崀妶桇偟偨乯墹宂偺巕懛偼晱廈偵擟姱偟偨偑丄偄傑傂偲偮偝偊側偄丄嬎栘娯壠偺晥傪尒偰偼傒偨偑丄椪愳偵廧傓巕懛偼娯尦媑傪帺傜偺慶偲偟偰偄傞傛偆偩丄偲奺懓偵偮偄偰弎傋傞丅寢榑揑偵偼丄屆偄壠暱偺巕懛傕丄悢悽戙屻偺惙悐偼暘偐傜側偄偲偄偆偙偲偱偁傞偑丄偙偺拞偱偨偩傂偲傝丄椪愳弌恎偱偁傝丄尰嵼側偍椪愳偵巕懛偑懡偄妝巵偵偮偄偰偼丄乽椪愳孲偺戝懓丄妝帢榊巎偺屻恖丄彯偍懡偒傕丄帶偟偰枹偩彟偰懘偺晥傪尒偢乿丄偲懓晥偡傜尒偨偙偲偑側偄偲尵偆丅偙偺揰偵偼拲栚偟偰偍偒偨偄丅傑偨廋晥峴堊偵偮偄偰丄嬥娈導偵杗憫棲巵[20]偲偄偆柤壠偺懓晥偵婑偣偨骐暥偱丄嬹廤偼丄

丂丂憊戙偺椪愳偺悽壠偲偄偊偽丄妝巎丄偦偟偰濆庩丒墹埨愇偺擇忓憡偺壠偵媦傇傕偺偼側偔丄嵟傕抧埵偑崅偄丅撿搉偺屻丄棝峗丄棨嬨暎丄偦偟偰梾揰丄棝棲偲偄偭偨壠偼奆柤懓偱偁傝丄摴摽w栤秺w瓗蓱靿z偟偰偄傞丅懠偺榊姱傗嫧娔埲壓偵帄偭偰偼峏偵懡偄偑丄尦挬偵暈懏偟偰偐傜偼傗幍乑擭丄偐偮偰偺柤懓傕丄埥偼塰偊丄埥偼悐偊丄傑偨懓晥傕埥偼偁傝丄埥偼側偄[21]丅

偲丄妝巵傪弶傔偲偡傞憊偺柤懓偺偆偪丄晥傪巆偝偢丄傑偨偼悐偊嫀偭偨傕偺傕彮側偔側偄偙偲傪弎傋傞丅偦偟偰慮栎傪弌偟偨撿朙慮巵偺巕懛丄慮煡偐傜懓晥偺骐暥偺埶棅傪庴偗偨嬹廤偼丄怲廳側曇嶽懺搙傪昞柧偟偨慮敚乮慮栎偺掜乯偺杒憊尦朙幍(堦乑敧巐)擭偺懓晥偺彇傪撉傒姶扱偟丄傂傞偑偊偭偰丄傒偩傝偵柤懓尗幰傪堷偄偰壖戸偟丄鎤慶丒晄岶傪峴偆曇嶽懺搙傪扱偄偰尒偣偨[22]丅懕偄偰嶰乑乑擭偵帄傞慮巵偺寴幚側廋晥巔惃偵宧堄傪昞偟偮偮丄椪愳偺尰忬傪岅傞丅

丂丂椪愳偺抧曽巙傪尒偨偑丄憊弶偵偼妝巎丄濆庩丄墹埨愇偺壠偑偁偭偨丅妝巵偺巕懛偼彯偍懡偔丄濆巵傕傑偨偦偆偩丅偟偐偟墹巵偺巕懛偼嬥椝偵暘嫃偟偰偟傑偄丄巕懛偼彮側偔側偭偰偟傑偭偨丅撿忛傕撿朙傕撈棫偟偰廈偵側傝丄嬥娈偵廧傓幰乲慮巵乴偼丄傑偨椪愳偺戝懓偲側傝丄惙傫偵側偭偨偺偱偁傞丅

偙偆偟偰尒傞偲丄嬹廤偼丄慮巵丄濆巵偺廋晥偺幚愌傪昡壙偡傞堦曽丄晥傪巆偟偰偄側偄妝巵側偳傊偺昡壙偼掅偄丅椪愳偺柤巑偲偟偰嫇偘傜傟傞妝巎丄濆庩丄墹埨愇丄棝峗丄棨嬨暎丄梾揰丄棝棲偺偆偪丄戝巚憐壠偱偁傞棨嬨暎傪彍偔偲丄妝巎丄棝棲偑丄嵣幏僋儔僗偵偼帄偭偰偄側偄丅棝棲偵偮偄偰偼撿憊偍偦偔丄巕懛偑尦偵帄偭偰偐傜傕妶桇偟丄嬹廤傕乽棝攡掄銛椶榤彉乿乮亀摴墍妛屆榐亁嶰嶰乯傪昞偡側偳恊岎偑偁偭偨傛偆偱偁傞丅憤偠偰嬹廤偼丄尦朙傛傝廋晥傪懹傜側偐偭偨慭巵側偳傪崅偔昡壙偡傞堦曽丄懓晥偑栚偵怗傟側偐偭偨妝巵傗丄尦戙偵偼偁傑傝怳傞傢偢丄憁側偳傪弌偟偰偄偨濆巵偵偼丄椻扺偱偁傞丅

堦曽丄偲傕偵尦戙傪戙昞偡傞戝庲丄椪愳屶悷偼丄嬹廤偲偼堎側傝丄婛偵幍悽偺愭慶偺崰偵峖廈朙忛導偐傜悞恗導偵堏偭偰偒偨[23]丅亀嶰楃峫拹亁乮榋巐乯丄亀楃婰嶽尵亁乮嶰榋乯丄亀弔廐嶽尵亁乮堦擇乯丄亀屶憪淚愭惗暥慖亁乮榋乯亀摴摽恀宱拹亁乮巐乯傪偼偠傔乮僇僢僐撪偼姫悢乯丄楃丄堈丄宱偐傜摴壠偵帄傞憡摉検偺拲庍彂摍傪巆偟偰偍傝丄尰懚偡傞挊嶌偺検偼丄懻昞尦傗墿溍偼傕偪傠傫丄尦戙偱偼屶悷偲憃帏傪側偡偲偄傢傟傞嫋峵偵彑傞偲傕楎傜側偄丅偦偺暥廤亀椪愳屶暥惓岞廤亁乮埲壓亀屶暥惓廤亁乯巐嬨姫偺姫堦敧偵偼[24]丄懡偔偺懓晥偺彉偑嵦榐偝傟偰偍傝丄摿偵晱廈偺廆懓偺傕偺偲偟偰丄妝埨偺丒龔丒棲丄嬥娈偺丒屶丄悞恗偺慮丒屶丄媂墿偺屶丒憘彅巵偺傕偑尒偊傞丅偲偙傠偱丄屶悷偼丄

搨戙丄椪愳孲傪夵傔偰晱廈偲偟偨偑丄偦偺醖堟偼峀偔丄峖丒媑丒贛廈偵師偓丄暥暔偺惡柧偼峕惣戞堦偱偁傞丅憊嶰昐擭娫丄塰偊偨庲恇偲偟偰偼丄妝丒慮丒墹丒滹丒濆偺屲惄偑庱偱偁傝丄姱埵傪嬌傔偨傕偺偲偟偰偼墹丒慮丒濆偑僩僢僾偱偁傝丄妝丒滹偑擵傟偵師偖丅壢嫇崌奿偱尵偊偽慮丒滹丒濆偑僩僢僾偱丄墹丒妝偑擵傟偵師偖[25]

偲尵偆丅妝偲偼妝巵丄慮偼慮栎傪弌偟偨撿朙梾嶳慮巵丄墹偼墹埨愇偺椪愳墹巵丄滹偼棛晹堳奜榊滹嫃岤偺滹巵[26]丄濆偼濆庩偺椪愳濆巵傪巜偡丅偮傑傝丄偙傟傜偺彅柤懓偺拞偱丄懓晥傊偺彉暥傪屶悷偑挊偟偰偄傞偺偼丄梾嶳慮巵偺傒偱偁傝[27]丄懠偼側偄丅婛偵弎傋偨傛偆偵丄滹巵傗濆巵偼偙偺摉帪婛偵塰偊偰偍傜偢丄傑偨墹巵偼懠傊堏偭偨丅

偲偙傠偑丄屶悷偺応崌偼丄妝巵偵慡偔椻扺偱偁偭偨嬹廤偲偼堎側傝丄懡彮妝巵娭學偺婰帠偑尒傜傟傞丅師偵弎傋傞傛偆偵妝巎偺枛遽妝濐傗妝暎丄掜巕妝弴傪偼偠傔丄庻丄椚陰丄摽弴側偳媂墿妝巵偺柤傪揱偊丄摿偵妝弴偼屶悷偺掜巕偱偁偭偨[28]丅偟偐傕嬹廤偑乽屻恖彯偍懡偒傕丄帶偟偰枹偩彟偰懘偺晥傪尒偢乿偲弎傋偰偄傞偵傕偐偐傢傜偢丄屶悷偺暥廤偵偼妝巵懓晥偺骐暥偑尒傜傟傞偺偱偁傞丅欦弤枛偵妝巎堦敧悽懛妝暎偑丄屶悷偲偲傕偵楃晹偵慐柤偝傟偰偄傞偲偙傠偐傜丄乽晱廈搊壢婰偼丄憊弶偼妝巵傛傝巒傑傞乧乧乲憊偐傜尦傊偲乴帪戙偼妚偭偰傕妝巵偺巕懛偺暉戲偼偨偊側偄丅惙摽偼昁偢昐悽戙釰傜傟傞偲偄偆偺傕傕偭偲傕偩乿[29]側偳偲弎傋傜傟偰偄傞丅偮傑傝暎偺偙傠偵偼壗傜偐偺廋晥傪峴偭偰偄偨偲尒傜傟傞偑丄愭偺嬹廤偺妝巵偺晥傪尒偢偲偄偆婰弎偑丄嬹廤偑惙傫偵晥彉傪挊偟偨斢擭偺堦嶰巐乑擭戙偲偡傟偽丄屶悷偺骐傛傝堦屲擭偼屻偺傕偺偱偁傝丄妝巵偺懓晥偼丄寢嬊姰惉偟側偐偭偨偐丄偁傞偄偼偙偺娫偵攑傟偰偟傑偭偨壜擻惈偑崅偄丅傑偨乽憲妝濐墦梀彉乿偱偼丄屶悷偼妝巵傪乽彅巕彅懛丄壢柤偼憡宲偓丄憊枛偵媦傃乿乽堦惄暥庲偺惙乿偱偁傞偲昡壙偟偰偄傞偑[30]丄尰幚偵偼屻弎偺傛偆偵丄妋擣偱偒傞恑巑偼堦嶰悽婭拞梩偺曖丄媌擇恖偱偁傝丄夁戝昡壙偱偁傞丅屶悷偑偲傕偵慐柤偝傟偨偲偄偆妝暎偺傒側傜偢丄屶悷偼妝弴側傞傕偺傪掜巕偲偟偰偍傝[31]丄屶悷偲妝巵偲偺娭學偼怺偐偭偨偲憐憸偝傟傞丅

丂晱廈偺柤壠偵偮偄偰丄屶悷偼嬹廤傗屻戙偺亀晱廈晎巙亁偺婰弎偲斾妑偟偰丄棝峗偺棝巵丄梾揰偺梾巵側偳傪壛偊偰偄側偄丅妝巵偼娷傑傟傞偑丄姱埵丄壢嫇崌奿偱偼壓埵偵埵抲偯偗傜傟偰偍傝丄傗偼傝乽憊戙晱廈偺柤壠乿拞偱偼偁偭偰傕丄埖偄偼掅偄丅妝巵偺応崌丄憊弶偺巐戙偑旕忢偵壺乆偟偔丄姱埵丒壢嫇崌奿偵懳偡傞昡壙偼丄斵傜偵晧偆偰偄傞丅懓晥骐暥偵偮偄偰傕丄彮側偔偲傕嵦榐偝傟偨巔偲偟偰偼偒傢傔偰娙扨偱偁傞揰偑栚傪堷偔丅

偙偺傛偆偵丄嬹廤偲屶悷偱妝巵偺擣幆偑彮偟偔堎側傞攚宨偵偮偄偰偼悇應偵棅傞偟偐側偄丅椺偊偽丄屶悷偺掜巕丄妝弴偑丄堦嶰擇乑擭戙偵惵揷彂堾偵偍偄偰廳崗偝傟偨亀棨徾嶳岅榐亁傪実偊偰嫗巘偵忋偭偨偲偺婰弎傕偁傝[32]丄妛攈揑側娭學傕偁偭偨偐傕偟傟側偄丅偩偑傗偼傝丄榋丄幍悽戙偵搉偭偰偙偺抧偵嫃傪峔偊丄妝暎傜抧尦偺妝巵偲偺寢傃偮偒傪曐偭偰偄偨[33]屶悷偲丄堦戙偱偙偺抧偵搉傝丄抧尦偺柤懓傪憡庤偵懓晥偺彉側偳傪彂偄偰偄偨嬹廤偲偱偼丄偍偺偢偲妝巵傊偺嫍棧偑堎側傞偺偱偁傠偆丅

戞2愡丂媂墿妝巵偺婳愓

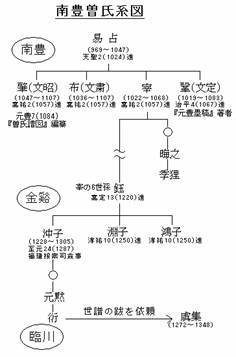

丂晱廈偺妝巵偵偮偄偰偼丄偙傟傑偱杦偳尋媶偝傟偰偒偨偙偲偑側偐偭偨丅堦嬨敧乑擭戙偺敿偽偵柧斉亀柤岞彂敾惔柧廤亁乮埲壓丄亀惔柧廤亁乯偑尕偝傟偰偐傜丄偙傟偲亀墿巵擔彺亁偺堦晹傪梡偄偰丄攡尨堣巵偑偙偺妝巎偺枛遽偵偮偄偰庢傝忋偘傜傟偨[34]丅宍惃姱屗偵偮偄偰亀惔柧廤亁偐傜怴偨側抦尒傪帵偝傟偰偍傝丄杮峞傕姱屗偺幚懺偵偮偄偰偼攡尨榑暥偲尒夝傪摨偠偔偡傞偑丄妝巵娭學偵偮偄偰偼娙棯側偺偱丄偙偙偱夵傔偰偦偺婳愓傪捛偭偰傒偨偄丅

乮堦乯憊弶

妝巎偼懢暯嫽崙屲乮嬨敧乑乯擭丄晱廈悞恗導梾嶳偺撿丄屻偺惵塤嫿[35]偐傜峕惣偱弶傔偰壢嫇偵崌奿偟丄乽攋峳搊壢擵恖乿[36]偲徧偝傟偨丅斵偺揱偼丄峅帯亀晱廈晎巙亁擇堦恖暔側偳偵徻偟偔丄巕偵墿徶[37]丄墿栚[38]丒墿拞丒墿掚偑偍傝[39]丄弤壔嶰乮嬨嬨擇乯丄欦暯尦乮嬨嬨敧乯擭偵恑巑丄巎偺懛偺戙乮攔峴偼崙帤乯丄慭懛偺戙傑偱弴挷偵恑巑傪攜弌[40]偟偰備偔丅妝巎偐傜巐戙壓傑偱偺恑巑攜弌偼丄寛偟偰彮側偔側偄悢偱偁傞丅偲偙傠偑妝帬偺悽戙埲崀丄撿憊拞婜偵帄傞傑偱丄栺擇乑乑擭丄峷嫇偼偍傠偐丄偦偺懠偄偐側傞曽柺偵偍偄偰傕丄屻弎偺捖尦怶偺傢偢偐側揱暦傪彍偄偰丄傎偲傫偳妶桇偺婰榐偑側偔側傞偺偱偁傞丅

乮擇乯撿憊拞婜

丂撿憊拞婜傛傝尦偵偐偗偰丄嵞傃妝巎偺枛遽偼丄婰榐偵尰傟傞丅偟偐偟丄棟廆偺徯掕屲乮堦擇嶰擇乯擭偵媂墿偐傜恑巑媦戞偟偨妝巎堦堦悽偺懛丄妝曖傪彍偗偽丄懠偼嶴滈偨傞忬嫷偱丄椺偊偽妝壠偲墲棃偺偁偭偨壝掕巐乮堦擇堦堦乯擭恑巑丄悞恗導捖尦怶偺乽妝戝復曟帍柫乿偵偼丄埲壓偺傛偆側帠幚偑婰偝傟偰偄傞丅偡側傢偪丄戝復偺慮慶晝桀晲丄慶晝椣丄晝岝崙偼傒側巇姱偣偢丄巐恖偺懅巕傕傒側憗巰偵偟偰偟傑偭偨丅戝復傕弤鄦堦嶰乮堦堦敧榋乯擭傛傝崙巕妛偵懸曗崙妛掜巕堳偲側偭偨偑丄梻擭偺壢嫇偵幐攕偟丄偽偐偽偐偟偔側偭偨偺偐丄懄崗曌嫮傪曻婞偟偰偟傑偭偨[41]丅埲崀偺妝巵偺帠愓偼丄昐擭屻偵屶悷偑庒姳岲堄揑側栚偱彂偒棷傔偨偺傪彍偗偽丄傑偙偲偵尒嬯偟偄傕偺偲側傞丅偨偩偙偺婰帠偱拝栚偡傋偒偙偲偼丄乽悞擩戝娤乮堦堦乑擇乣堦乑乯偵丄捖丒妝偺擇壠偼拁嵿偱柭傜偟偨偲挿榁偑尵偭偰偄傞乿偲偄偭偰偄傞揰偱偁傞丅偙偺徚懅晄柧偺栺擇乑乑擭偺偁偄偩丄堦擇悽婭弶摢偵偼丄悞恗導晅嬤偱拁嵿偵惉岟偟偰偄偨偲尒傜傟傞偺偱偁傞丅

側偍丄妝巵偼妝巎埲棃丄媂墿妝巵偲偝傟偰偄傞偑丄捖尦怶偑乽妝惄傕丄崙弶偺妝帢榊乮妝巎乯埲壓丄條乆偵巬暘偐傟偟偰徻嵶偑傢偐傜側偔側偭偰偟傑偭偨偑丄悞恗導偵愋偺偁傞傕偺偼傒側偦偺枛遽偩乿偲弎傋傞傛偆偵丄悞恗導偵傕懡偔偄偨傛偆偱丄悞恗妝巵偲偝傟傞偙偲傕偁傞[42]丅悞恗偑応偐傜導偵徃奿偟偨偺偼妝巎揊壢偺堦乑擭慜偵夁偓偢[43]丄妝巎傗妝墿栚偼悞恗導榞偱庴尡偟偨偺偐傕偟傟側偄偑[44]丄偦傕偦傕妝巎帺恎丄悞恗導惵塤嫿傪屘嫿偲偟丄悞恗導偵廧傒[45]丄傑偨偦偺曟傕惵塤嫿偵偁傝[46]丄悞恗偐媂墿偐偺嬫暿偼偼偭偒傝偟側偐偭偨傛偆偱偁傞丅亀銛帒帯捠娪挿曇亁乮埲壓亀挿曇亁乯丄亀捈釼彂榐夝戣亁[47]側偳偱媂墿妝巎偲婰偝傟偰偍傝丄屻戙傕傎傏偙傟偵曧偆丅岝弿亀峕惣捠巎亁乮搶暥尋乯偵傛傟偽丄壝桋擇乮堦屲擇嶰乯擭丄椦掛[伂栘濄]偑曇傫偩亀峕惣徣巙亁偱偼妝巎傪悞恗恖偲偟偰偄偨偑丄峃鄦屲嬨乮堦幍擇乑乯擭憹廋偺亀惣峕巙亁偱偙傟偑媂墿恖偵夵傔傜傟偨偲偄偆[48]鄠苽鄠苼A媂墿導偲悞恗導偼椬摨巑偱嶰乑嘸偲棧傟偰偍傜偢丄媂墿妝巵偺堦懓偑悞恗偵偄偨偙偲偼晄巚媍偱偼側偄偑丄悞恗妝巵偲傑偱屇偽傟偨偺偵偼丄偁傞偄偼師偵弎傋傞悞恗導偺塷廏嫿偲偄偆嫿偵偍偗傞妝巵偺戝婯柾側揷嶻強桳偲娭傢傞偐傕抦傟側偄丅埲壓丄亀惔柧廤亁偵偍偗傞丄妝巵偺堦楢偺尷揷朄娭楢偺帠椺偱偼丄斵傜偑塷廏嫿偵姱屗偲偟偰強桳偟偰偄偨搚抧傪傔偖傞埬審傪奣娤偟偰傒傛偆丅

乮嶰乯撿憊枛婜亀惔柧廤亁強嵹帠椺

丂塷廏嫿偺彅帠審傪庤偑偗偨偺偼丄亀惔柧廤亁柤岞偺拞偱傕丄嬌傔偰朄帯庡媊揑丄徹嫆庡媊揑側嵸敾庤朄偑栚棫偮丄錀墳楅偱偁傞[49]丅悞恗導偵懏偡傞偙偺嫿偺惉棫夁掱[50]丄偍傛傃晱廈慡懱傊偺恖岥棳擖[51]偐傜尵偭偰丄塷廏嫿偼偍偦傜偔撿憊弶婜偵媫懍偵奐敪偑恑傫偩傕偺偲憐憸偝傟傞丅傕偲傕偲椪愳導偵懏偟偰偍傝丄導忛偐傜墦偔側偐偭偨塷廏嫿傗宐埨嫿偵偮偄偰錀墳楅偼丄乽塷廏嫿偼寁幍搒偁傞偑丄導忛偐傜偼偨偭偨堦屲棦偱丄嵼忛偺婑嶻偱側偄傕偺偼側偔丄偡傋偰姱柤偵傛偭偰搊婰偝傟偰偍傝丄曇柉偼奆柍偱偁傞乿[52]丄乽宐埨丒塷廏擇嫿偼導忛偐傜堦乑乣擇乑棦偱丄慡偰偺揷嬈偑姱傪朻徧偡傞忛拞偺婑嶻偱丄偆偪堦乑梋搒偼偙偺擇乑乣嶰乑擭偲偄偆傕偺嵎栶偑偱偒偢丄偨傑偵惻慘偑堦乑乑暥偵枮偨側偄彫柉偑偄傞偲丄屗挿偵摉偰傜傟偦傟偼斶嶴側栚偵偁偆乿[53]偲弎傋丄戝敿偑嵼忛偺姱屗傊偺婑嶻偵傛偭偰姱屗偲偟偰搊榐偝傟傎偲傫偳嵎栶傪摉偰傜傟側偄幚懺傪揱偊偰偄傞[54]丅

偙偺塷廏嫿偵偼堦擇擇乑擭戙偙傠丄徯嫽埲慜偺宑墦孯彸愰巊偺姱埵偵傛偭偰棫屗偟偰偄傞墹巵[55]丄徯嫽擭娫偵姱埵傪桳偟偰偄偨棲巵(棲抦晎)[56]偑偄偨丅錀墳楅偼偙偺墹彸愰屗偺墹玷偵懳偟偰丄崘澝偑偁偭偰傕媘婎曤忋偺婰嵹傗暘娭曤彂乮壠嶻暘妱偺婰榐乯偑側偔偰偼丄巕懛偑壗恖偄偰偳傟偩偗偺尷揷偑嫋偝傟傞偐寁嶼偱偒側偄丄偲偟偰偦偺庡挘傪戅偗偰偄傞[57]丅幚嵺偵錀墳楅偑墹彸愰屗丄棲抦晎屗側偳傪栶偵摉偰傛偆偲偟偨偲偒丄斵傜偑帩偪弌偡偺偼屆偄崘澝偱偁偭偨丅乽塷廏嫿偱偼丄崘澝偑偁傟偽揔媂姱屗偲側偟偰徠柶偟偰偄傞乿[58]偲偄傢傟傞偐傜丄偙偺抧堟偺姷廗偱偁偭偨偺偐傕偟傟側偄丅偟偐偟丄巕懛尭敿偺朄偑懚嵼偡傞偐傜偵偼丄屆偄崘澝偱偼尰戙傑偱偵壗戙宱偰偄傞偐暘偐傜偢丄廳梫偵側傞偺偼壠嶻暘妱彂偲側偭偰偔傞丅錀墳楅偺偙偺塷廏嫿偱偺敾岅偱丄摨條偵岞報側偟偺暘娭彂傗榋乑擭埲忋慜偺廬媊榊偺崘澝側偳偩偗偱姱屗偲偟偰柶栶傪恾偭偨屗傪丄朄棩偵婎偯偄偰栶偵偁偰傞傋偔寛掕偟偰偄傞傕偺傕偁傞[59]丅朄棩傪廳傫偠傞錀墳楅偺堦楢偺敾抐偱偼丄夁嫀偵姱椈傪弌偟偨堦懓偼姱屗偲尵偊側偄偙偲偼側偄偑丄暘娭彂傗媘婎曤偱戙乆偺壠嶻暘妱偑愓晅偗傜傟側偗傟偽丄崘澝偺傒偱偼尷揷朄偵婎偯偔柶栶揔梡偼擄偟偄偲偄偆尒夝偑帵偝傟丄姡摴澝[60]側偳偺尷揷朄傪尩偟偔揔梡偟偰丄婛惉帠幚傪擣傔側偄巔惃偑尒傜傟傞丅側偍丄応強丄挊幰偼暘偐傜側偄偑丄乽崘澝偑偁偭偰傕暘彂偑側偗傟偽丄尷揷偺朄偼揔梡崲擄偩乿偲戣偝傟偨敾岅傕偁傝丄廆巬恾傗屆偄彯彂偺崘澝傪帩偭偰偒偰庡挘偡傞檂巏屆丒巏愭偵懳偟丄偙偺挊幰偼乽彯彂偺巕懛偱戙乆堻傪彸偗丄崘澝傕偦傠偭偰偄傞偐傜姱屗偲偄偊側偄偙偲偼柍偄丄挬嶶榊乮幍昳乯偺巕側傜巕懛尭敿偺朄偱堦乑崰埲撪側傜嫋偝傟傞偑丄偙傟偑堦乑乑擭埲忋慜偺愰榓擭娫偺傕偺偱偼偳偆偟傛偆傕側偄乿丄偲偦偺慽偊傪戅偗偰偄傞[61]丅

偙偺塷廏嫿偵偼堦擇擇乑擭戙偙傠丄徯嫽埲慜偺宑墦孯彸愰巊偺姱埵偵傛偭偰棫屗偟偰偄傞墹巵[55]丄徯嫽擭娫偵姱埵傪桳偟偰偄偨棲巵(棲抦晎)[56]偑偄偨丅錀墳楅偼偙偺墹彸愰屗偺墹玷偵懳偟偰丄崘澝偑偁偭偰傕媘婎曤忋偺婰嵹傗暘娭曤彂乮壠嶻暘妱偺婰榐乯偑側偔偰偼丄巕懛偑壗恖偄偰偳傟偩偗偺尷揷偑嫋偝傟傞偐寁嶼偱偒側偄丄偲偟偰偦偺庡挘傪戅偗偰偄傞[57]丅幚嵺偵錀墳楅偑墹彸愰屗丄棲抦晎屗側偳傪栶偵摉偰傛偆偲偟偨偲偒丄斵傜偑帩偪弌偡偺偼屆偄崘澝偱偁偭偨丅乽塷廏嫿偱偼丄崘澝偑偁傟偽揔媂姱屗偲側偟偰徠柶偟偰偄傞乿[58]偲偄傢傟傞偐傜丄偙偺抧堟偺姷廗偱偁偭偨偺偐傕偟傟側偄丅偟偐偟丄巕懛尭敿偺朄偑懚嵼偡傞偐傜偵偼丄屆偄崘澝偱偼尰戙傑偱偵壗戙宱偰偄傞偐暘偐傜偢丄廳梫偵側傞偺偼壠嶻暘妱彂偲側偭偰偔傞丅錀墳楅偺偙偺塷廏嫿偱偺敾岅偱丄摨條偵岞報側偟偺暘娭彂傗榋乑擭埲忋慜偺廬媊榊偺崘澝側偳偩偗偱姱屗偲偟偰柶栶傪恾偭偨屗傪丄朄棩偵婎偯偄偰栶偵偁偰傞傋偔寛掕偟偰偄傞傕偺傕偁傞[59]丅朄棩傪廳傫偠傞錀墳楅偺堦楢偺敾抐偱偼丄夁嫀偵姱椈傪弌偟偨堦懓偼姱屗偲尵偊側偄偙偲偼側偄偑丄暘娭彂傗媘婎曤偱戙乆偺壠嶻暘妱偑愓晅偗傜傟側偗傟偽丄崘澝偺傒偱偼尷揷朄偵婎偯偔柶栶揔梡偼擄偟偄偲偄偆尒夝偑帵偝傟丄姡摴澝[60]側偳偺尷揷朄傪尩偟偔揔梡偟偰丄婛惉帠幚傪擣傔側偄巔惃偑尒傜傟傞丅側偍丄応強丄挊幰偼暘偐傜側偄偑丄乽崘澝偑偁偭偰傕暘彂偑側偗傟偽丄尷揷偺朄偼揔梡崲擄偩乿偲戣偝傟偨敾岅傕偁傝丄廆巬恾傗屆偄彯彂偺崘澝傪帩偭偰偒偰庡挘偡傞檂巏屆丒巏愭偵懳偟丄偙偺挊幰偼乽彯彂偺巕懛偱戙乆堻傪彸偗丄崘澝傕偦傠偭偰偄傞偐傜姱屗偲偄偊側偄偙偲偼柍偄丄挬嶶榊乮幍昳乯偺巕側傜巕懛尭敿偺朄偱堦乑崰埲撪側傜嫋偝傟傞偑丄偙傟偑堦乑乑擭埲忋慜偺愰榓擭娫偺傕偺偱偼偳偆偟傛偆傕側偄乿丄偲偦偺慽偊傪戅偗偰偄傞[61]丅

妝巵偼丄偙偆偟偨塷廏偺姱屗偺堦偮偱偁偭偨丅妝帢榊屗傕丄嶰乑乑擭埲忋慜偺妝巎帢榊偵傛偭偰棫屗偟丄栶傪柶傟懕偗偰偒偨[62]丅偟偐偟錀墳楅偼丄乽妝帢榊屗偼丄惻慘偑堦娧幍擇擇暥偁傞偲偄偆偺偵丄崘澝傕媘婎曤傕側偔徹柧偟傛偆偑側偄丅崙弶偺妝帢榊偺巕懛偑暘偐傟偰崱壗恖偔傜偄偄傞偺偐丄奺恖偵嫋偝傟傞尷揷偑偳傟偩偗偐傕傢偐傜偢丄徣曤撪偺惻慘偑妝帢榊戭偺晄摦嶻偐斲偐傕傢偐傜側偄乿[63]偲丄妝巵傪栶偵摉偰傞傋偒偩偲抐偠偨丅

妝巵偼丄偙偆偟偨塷廏偺姱屗偺堦偮偱偁偭偨丅妝帢榊屗傕丄嶰乑乑擭埲忋慜偺妝巎帢榊偵傛偭偰棫屗偟丄栶傪柶傟懕偗偰偒偨[62]丅偟偐偟錀墳楅偼丄乽妝帢榊屗偼丄惻慘偑堦娧幍擇擇暥偁傞偲偄偆偺偵丄崘澝傕媘婎曤傕側偔徹柧偟傛偆偑側偄丅崙弶偺妝帢榊偺巕懛偑暘偐傟偰崱壗恖偔傜偄偄傞偺偐丄奺恖偵嫋偝傟傞尷揷偑偳傟偩偗偐傕傢偐傜偢丄徣曤撪偺惻慘偑妝帢榊戭偺晄摦嶻偐斲偐傕傢偐傜側偄乿[63]偲丄妝巵傪栶偵摉偰傞傋偒偩偲抐偠偨丅

嫲傜偔偼丄崙弶偺妝巎埲棃丄杒憊撿憊傪捠偠偰懡偔偺懓恖偑姱屗偲偟偰棫屗偟丄栶傪摝傟懕偗偰偒偨傕偺偲巚傢傟傞丅偝傜偵妝巵偑丄妝帢榊偺嬷暛揷傪丄帢榊偲娭學偺怺偄悞恗偺搶椦帥丒埨尨帥丒忂嶳帥偵婑戸偟偰柶栶傪恾偭偰偄傞幚懺傕丄錀墳楅偵傛偭偰婰偝傟偰偄傞[64]丅愭偺捖尦怶偺乽崙弶偺帢榊埲棃丄巟攈偑僶儔僶儔偵側傝徻偟偔暘偐傜側偄乿偲偡傞妝巵傊偺斸敾傕偙傟偲摨偠崰偺傕偺偱偁傝丄摉帪悞恗導偱丄堦岦偵恑巑傕弌偝偢偵丄妝巎偺屻遽傪徧偟偰偄偨戝恖悢偺妝巵偑丄偡偱偵偦偺慶偺妝巎偲偺偮側偑傝偑濨枂偵側偭偰偄偨偙偲偑抦傜傟傞丅

乮巐乯撿憊枛婜亀墿巵擔彺亁強嵹帠椺

丂嵞傃妝巵偑搊応偡傞偺偼丄偙傟傛傝栺嶰乑擭屻偺墿恔亀墿巵擔彺亁拞偺婰嵹偱偁傞[65]丅偙傟偵偮偄偰傕攡尨巵偼婛偵堦晹傪娙棯偵徯夘偝傟偰偄傞偑丄幚偼暋嶨側埬審偱偁偭偰丄偦偺庡娽偼屗愨偺婋婡偵昺偟偨妝媌偺棫宲偍傛傃嵿嶻暘妱偵娭偡傞墿恔偺寛掕偱偁傞丅徻嵶傪偙偙偱弎傋傞偲斚囹偵側傞偺偱丄暿恾乽媂墿妝巵娭學恾乿傪揔媂嶲徠偝傟偨偄偑丄偙偺栤戣偺杮幙偼丄尩偟偄榓怡惌嶔偺埑敆傪庴偗傞拞偱丄擛壗偵棫宲偟偰屗愨偲偄偆嵟埆偺帠懺傪夞旔偟偮偮丄棙奞偺棈傓懡偔偺恊椶墢幰偵堚嶻傪嵞攝暘偟丄偐偮墹挬偺榓怡惌嶔偵傕憡墳偺懳墳傪峴偆偐丄偲偄偆崲擄側僶儔儞僗傪庢傞偙偲偵偁偭偨丅

丂娙扨偵弎傋傞側傜丄宨掕嶰(堦擇榋擇)擭恑巑偱撿忛導堁傑偱偮偲傔偨妝媌偵偼丄巕偑側偐偭偨丅慘巵偲偄偆彈偺愒傫朧傪堷偒庢偭偨偑擇嵨偱巰傫偱偟傑偭偨丅傑偨丄惞偲偄偆柤偺姴恖彊弴偺柡傪堷偒庢傝丄柇惞偲夵柤偟偰偙傛側偔垽偟偰偄偨偑丄壟偵峴偭偰偟傑偭偨丅媌偵傕彟偰偼嵢偑偄偨偑丄峕搶偺閌塣姴側傞幰偺偲偙傠偵摝偘傜傟偰偟傑偭偨丅揤奤屒撈偲側偭偨媌偼屗愨偺婋婡偵昺偟丄偦偺嵿嶻傪弰偭偰恊懓偐傜壓杔傑偱戝偒側憶偓偲側偭偰偮偄偵抦晱廈偱偁偭偨墿恔偺偲偙傠偵慽偊偑棃偨偺偱偁傞丅

丂摉帪丄晱廈側偳偱偼杤姱揷偼孯镸偵偁偰丄榓怡偵嫙偡傞側偳偺曽嶔偑峴傢傟偰偄偨[66]丅椺偊偽晱廈偵偼丄嶰缇憫丒垻揂憫丒鏉屛憫側偳偺杤姱揷偑偁偭偰丄孯廀偵媼偝傟偰偍傝丄偝傜偵墿恔偼欦弤枛擭乮堦擇幍擇乣嶰擭亖傎傏嬹廤偺惗擭偵偁偨傞乯丄偁傞廆嫵抍懱傪揈敪偟丄敀楡摪側傞揷嶻傪杤廂偟偰榓怡憫偲側偟偨傎偳偱偁傞[67]丅偩偐傜杮棃偱偁傟偽廈偲偟偰偼丄妝媌偺壠偼屗愨偲偟丄慡偰杤姱偟偰榓怡摍偵嫙偡傞慖戰傕偁偭偨偐傕偟傟側偄偑丄乽朄偱偼屗愨偼杤姱偁傞偺傒偩偑丄偙傟偑晱廈弶偺恑巑偱丄峕惣偵枹偩墷梲泫丒慮栎偑弌側偐偭偨帪婜偐傜暥妛偱柤傪側偟偨妝巎偺屻遽偱偁傞偙偲傪擮偄乿[68]丄妝巵偺廆巟傪帺傜挷傋偰丄巰朣偟偨彫庡曤傪彍偒丄摨悽戙偺廫姱恖丄廫堦姱恖偺巕偺拞偐傜丄挿抝傗柍妛偺愼暔揦宱塩幰傪彍偒丄壗偲偐撉傒彂偒偑弌棃傞偲偄偆擇屲嵨偺墮偺暥鄗傪悽巏偵偁偰偨丅撿憊偵捠梡偟偰偄偨屗愨嵿嶻宲彸偺朄棩[69]傪揔梡偟偰丄幚幙柦宲偨傞暥鄗偵梌偊傞傋偒妟傪妝媌偺帒嶻偺嶰暘偺堦偱偁傞擇枩娧偲寁嶼偟丄巆傝傪慡偰杤姱偡傞偙偲偼偣偢丄巚偄擖傟偺嫮偐偭偨柇惞偵堦枩娧丄妝媌偲屗傪摨偠偔偟偰偄偨廫堦姱恖偺懅巕囦偵屲愮娧側偳傪攝暘偟偨偑乮恾嶲徠乯丄悈師憫側傞揷嶻偼榓怡憫偲偟丄堦晹嵿嶻偼杤姱偟偰杮廈偺榓怡偺彆偲側偟丄棫宲丒嬒媼丒杤姱偺嶰懁柺偺僶儔儞僗傪庢偭偨嵸寛傪壓偟偨丄偲偄偆偺偑偙偺堦楢偺巎椏偺婰偡偲偙傠偱偁傞丅

偙偺堦審偐傜尵偊傞偙偲偼丄寢嬊妝巵嵟屻偺恑巑偱偁偭偨妝媌偡傜丄寣墢偺拞偐傜偟偐傞傋偒傕偺乗杮棃丄摨廆徍杝憡摉乗傪棫宲偱偒偢丄柦宲傕屗愨嵿嶻偺暘攝傕丄偡傋偰墿恔偺庡摫偵傛偭偰側偝傟偰偄傞偙偲偱偁傞丅傢偞傢偞抦廈偑壠宯恾傪偨偳偭偰柦宲傪棫偰偰偄傞帠幚偐傜偼丄妝巵偑壠傪挻偊偨廆懓偺慻怐揑側妶摦傪峴偄摼側偐偭偨偙偲偑巉傢傟傞丅傕偆傂偲偮丄婛偵杒憊枛傑偱偵拁嵿偱柤傪側偟偰偄偨偲偄偆偩偗偺偙偲偼偁偭偰丄帒嶻偑榋枩娧埲忋丄悈師憫傕晱廈偺榓怡偑弫偆傎偳偱偁偭偨偐傜丄妝巵偺帒嶻婯柾偼憡摉側傕偺偱偁偭偨偲偄傢偞傞傪摼側偄丅

戞嶰愡丂墹挬偺嵿惌惌嶔偲廋晥丒廂懓

丂撿搨枛婜偵惗傪嫕偗丄晱廈偐傜弶偺恑巑偲側傝丄枹偩墹埨愇傕墷梲泫傕弌傞慜偺丄僼儘儞僥傿傾峕惣偺儂乕僾偩偭偨妝巎偩偑丄巐戙傎偳恑巑傪弌偟懕偗偨堦乑乣堦堦悽婭慜敿偐傜丄崥慠偲婰榐偐傜巔傪徚偡丅偦偟偰堦擇悽婭弶摢偵偼丄悞恗導偱拁嵿偵惉岟偟偰偄偨偲偺抐曅揑側婰弎偑偁傝丄堦嶰悽婭偵擖傞偲丄杦偳柍姱偺妝巎偺巕懛側傞傕偺偑丄悞恗導偱偟偽偟偽栤戣傪婲偙偡丅偦偟偰偦偺堦楢偺栤戣偼丄尷揷丄榓怡偲丄偦偺帪乆偺憊挬偺嵿惌惌嶔偵怺偔娭傢傞偙偲偑尒偰庢傟傞偟丄偦偟偰偝傜偵丄斵傜偑偙傟偵懳偟偰偆傑偔棫偪夞偭偰偙側偐偭偨偙偲傕報徾揑偱偁傞丅

丂傑偢尷揷偵偮偄偰峫偊偰傒偨偄丅憊挬偼摉弶偐傜丄昳姱偺壠偺栶偼柶偠偰偒偨[70]丅偟偐偟幚嵺偼挿偔屗傪暘偐偨偢丄崅慶偑屗傪側偟偰偄傞応崌傕偁偭偨偟[71]丄曇屗偑偙傟偵婑嶻偟偰栶傪摝傟傛偆偲偡傞暰奞傕偁傝丄栶傪柶偤傜傟傞姱屗偺忦審傪嬶懱揑偵妋掕偟傛偆偲偡傞尷揷柶栶朄偑採埬偝傟偼偠傔偨偺偑丄恄廆乣恗廆婜偱偁傞[72]丅偟偐偟摉弶偼幚尰偣偢丄偦偺屻婮廆婜偵側偭偰傗偭偲杮奿揑偵棫朄壔偑恑傫偩丅杒憊枛偺惌榓椷傪宱偰丄撿憊婜摿偵岶廆姡摴擭娫偵偼尷揷娭學偺棫朄偑揙掙偟偰峴傢傟偨丅姱昳偵傛傞尷揷妟偑掕傔傜傟丄偦偺巕懛偼恊偺敿暘偺尷揷妟偟偐嫋偝側偄巕懛尭敿偺朄偑棫偰傜傟丄偝傜偵巕偑懡偔尷揷偺崌寁妟偑戝偒偔側傝偡偓傞働乕僗傊偺懳嶔傕島偠傜傟偨丅偩偑尰幚偵偼丄忋婰偵傕弎傋偨傛偆偵丄懡偔偑姱屗偱偁傞忛嫃抧庡偵婑嶻偟丄尷揷朄偵傛傞嵎栶偺岞暯壔偼擄偟偔丄偙傟偑屻偺岞揷朄傊偲偮側偑偭偰備偔偺偱偁傞丅

婛偵弎傋偨傛偆偵丄妝巵偺応崌丄桳姱幰偼傕偪傠傫丄崙弶偺妝巎帢榊偩偗偱偼側偄丅慭懛偺妝帬偼挊嶌嵍榊偵傑偱偼弌悽偟偰偄傞丅傑偨丄姱恖偲側傞偺偼壗傕恑巑偩偗偑摴偱偼側偔丄嶰斍巊恇側偳偐傜丄抧曽偺彫姱偵擖傝崬傓摴偼彮側偐傜偢偁偭偨丅亀墿巵擔彺亁偵尒偊傞廫姱恖丄廫堦姱恖丄彫庡曤偲偄偭偨恖乆傕偄傞偟丄栤戣偲側偭偨捖尦怶傗錀墳楅偺帪戙埲慜偺妝巵偵傕丄偦偆偄偭偨幰偑奆柍偩偭偨偲傕丄偄偝偝偐峫偊偵偔偄丅偦傟偱傕抐屌偲偟偰丄崘澝偡傜巆偭偰偄側偄嶰乑乑擭慜崙弶偺帢榊偺姱埵傪梡偄偰徣曤偵姱屗偲偟偰棫屗偟偰偄偨偺偼丄尷揷朄偑幚峴椡傪帩偨偢丄乽杴偦慶廆挬偵姱昳傪桳偟偨傕偺偼丄傒側偙傟傪姱屗偲偄偄丄傒側偙傟偵傛偭偰栶傪柶傟偰偟傑偆乿[73]偲偄偆摉帪偺峴惌偺尰幚偑懚嵼偟偨偐傜偱偁傝丄偦傟偱偁傟偽偙偦丄捈嬤偺懓恖偺抧曽姱億僗僩偱偼側偔丄妝帢榊偺姱埵傪梡偄偰姱屗偲側傞偺偑丄尷揷妟偐傜偟偰傕堦斣摼偱偁偭偨偐傜偩傠偆丅

丂偟偐偟墹挬偼丄墦偄慶愭偺姱埵偵傛傝姱屗偲偟偰柶栶偑婛惉帠幚壔偟偨屗傪丄幚嵺偵壠嶻暘妱偑峴傢傟偰偒偨夁掱偵婎偯偄偰寁嶼偟側偍偟丄尷揷榞偐傜奜偟丄栶偵晅偗傛偆偲偟偨丅錀墳楅偑晪擟偡傞傑偱妝巵偑姱屗偱偁傝懕偗偨帠幚丄搙廳側傞尷揷棫朄偲偦偺屻偺岞揷朄傊帄傞夁掱偐傜偡傟偽丄偙偆偟偨墹挬偺搘椡偼岟傪憈偟偰偄偨偲偼峫偊偵偔偄偑丄偦傟偱傕朄偵婎偯偄偰柶栶傪攑巭偟傛偆偲偟偨偲偒丄幚嵺偵昳姱偺姱椈傪弌偟偰偄側偗傟偽丄柶栶偵梌傞偙偲偼擄偟偔側傞丅墹挬偺尷揷惌嶔偵懳墳偟丄柶栶摿尃傪嫕庴偟丄婑嶻偵傛傞戝搚抧強桳傪懕偗傜傟傞曽朄偑偁傞偲偡傟偽丄偦傟偼偱偒傟偽姱椈傪攜弌偟丄暘娭彂傕娷傔偰廆巟偺娭學傪柧妋偵偡傞偟偐側偐偭偨丅偦偺柺偱傕丄懓晥傪惍旛偟丄廆懓慻怐傪妋棫偡傞偙偲偼昁恵偩偭偨墿恔偑帺傜妝巵偺廆巟傪挷傋偰墮偺悽戙偵偁偨傞暥鄗傪扵偟偨偺偼丄巆偝傟偨妝巵偺恖乆偑丄廆偺娭學傪惍棟偟偰懳張偱偒側偐偭偨偙偲傪埫帵偡傞丅屗愨偡傜偡偽傗偔張棟偱偒側偄傛偆偱偼丄廆偺晉偑棳弌偟偰偟傑偆偩偗偺偙偲偱偁傞丅墿恔傗忋婰檂巏屆偺帠椺埲奜偵傕丄暉寶偺帠椺偱傗偼傝尷揷栤戣偵娭偟偰廆巬恾傪彂偄偰廆懓娭學傪専摙偡傞椺偑偁傞偑[74]丄偙偆偟偨応崌偵丄嶌惉偵彮側偐傜偸僐僗僩傪偐偗偰偱傕丄幮夛揑偵擣抦偝傟偨懓晥偑偁傟偽丄廆懓偺惉堳偵偲偭偰憡摉桳棙偵摥偄偨偵堘偄側偄丅偩偑屶悷傗嬹廤偺暥廤偵尒傞尷傝丄妝巵偼偐偐傞搘椡傪懹偭偰偄偨傛偆偵尒庴偗傜傟傞丅妝巵偲偼懳徠揑偵丄榓怡惌嶔尩偟偄偙偺帪婜偵乮壝鄦巐(堦擇巐乑)擭乯丄錀巵媊憫偼晽壔偺娭傢傞強偲偟偰丄壢怡柶彍偺摿尃偵傑偱丄梌偭偰偄傞偺偱偁傞[75]丅

丂偦偺屻偺妝巵偵偮偄偰偼丄婛偵尒偨傛偆偵丄掜巕妝弴傪弶傔丄堦巐悽婭偵屶悷偺暥廤偵傛偭偰揱偊傜傟傞悢柤偑妋擣偱偒傞丅偦偺懠悞恗偺抧曽巙偵妝惄偺恖柤傪扵偡偲丄宑尦尦乮堦堦嬨屲乯擭偐傜欦弤嬨乮堦擇幍嶰乯擭偵偐偗偰丄悢恖偺妝惄偺揳帋崌奿幰丄柧戙偵偼導妛偺嫵桜偺柤側偳偑尒偊傞[76]丅壗嫪怴亀灒绶暥廤亁偵偼丄峅帯榋乮堦巐嬨嶰乯擭偵杤偟偨梋椣側傞恖暔偑丄妝巎偺枛遽偺媂墿偺妝巵傪沇偭偰偄傞偙偲偑婰偝傟偰偍傝[77]丄偙偺帪婜偵側偍丄妝巵偑悞恗偵偍偄偰偦傟側傝偺幮夛揑抧埵傪堐帩偟偰偄偨偙偲傪偆偐偑傢偣傞丅偦偟偰尰嵼側偍丄媂墿偵妝惄偑懡偄偙偲傪峫偊崌傢偣傞偲丄斵傜偼寣懓偺懚懕偵墬偄偰丄寛偟偰幐攕偟偰偄偨傢偗偱偼側偄丅偟偐偟丄埲崀偺妝巵偼丄媂墿丄悞恗偵崻傪壓傠偟偮偮傕丄嵞傃崅媺姱椈偲偟偰壴嶇偔偙偲偼側偐偭偨丅媂墿偺導巙偵傛傟偽丄妝巕惓岞媊彲乮巕惓偼妝巎偺帤乯側傞傕偺偺婰弎偑偁傝丄妝巎偑悢愮悿偺媊揷傪愝抲偟偨偑丄巕懛偼懠偵渙偭偰偟傑偄丄峳傟壥偰偰惻傕庢傟側偄偺偱丄姱偑杤擖偟偰偦偺抧傪乽妝壠彲乿偲柤偯偗偨丄側偳偲偁傞[78]丅偦傟埲忋偺徻嵶偼晄柧偱偁傞偑丄妝巎偺屻遽偑媊揷傪愨偊偢奼廩偟偰偄偭偨偲偄偆偙偲偼側偐偭偨傛偆偱偁傞丅妝巵偼丄慮巵傗慼廈錀巵丄媑廈墷梲巵偺傛偆側壢嫇愴棯傪庢傜偢丄妝帬埲崀婰榐偺幐傢傟偨栺擇乑乑擭娫偺偄偮偐傜偐乗嫲傜偔丄捖尦怶偑揱偊傞傛偆偵杒憊枛偵偼乗戝搚抧強桳愴棯偵摿壔偟偰峴偭偨丅偟偐偟側偑傜丄尷揷丄榓怡偲偄偭偨丄尩偟偄嵿惌掲傔晅偗偵懳墳偣偹偽側傜側偐偭偨偲偒丄堦懓偐傜弌偨姱椈偲偺娭學傪柧帵偟丄傑偨屗愨偺婋婡偵昺偟丄嵿嶻偵惌晎偺庤偑怢傃傛偆偲偟偨偲偒偵丄懳張偵尷奅偑偁偭偨丅偝傜偵捖尦怶丄錀墳楅丄墿恔丄嬹廤偲偄偭偨丄巎椏偺悽奅偺僄儕乕僩偨偪偼丄憊弶偺妝巎偵宧堄傪暐偄偮偮傕丄偟偽偟偽栚慜偵偄傞妝巵偵懳偟偰偼丄尩偟偄擣幆傪帵偟偨丅屶悷偲偺娭學傪偄偝偝偐偺椺奜偲偡傟偽丄嫇嬈偲偲傕偵巑戝晇偲偺恖娫娭學傪椙岲偵曐偮柺偱傕丄妝巵偼搘椡傪懹偭偰偄偨丅斵傜偼廆懓慻怐偺妋棫丄巑戝晇幮夛偲偺娭學堐帩偱偼側偔丄搚抧強桳丒拁嵿偵绨恑偟偰偄偨傛偆偱偁傞丅妝巵偺懓遽偑丄堏廧偡傞偙偲傕側偔丄偦偺屻傕挿偔媂墿丒悞恗偵懚懕偟懕偗偨偙偲偐傜峫偊傟偽丄妝巵偺庢偭偨惗懚愴棯傕丄寛偟偰岆傝偩偭偨偲偼尵偆偙偲偼偱偒側偄丅傓偟傠丄撿朙慮巵偺傛偆偵丄堏廧傪孞傝曉偡廆懓偺傎偆偑丄廆懓寢崌偺嫮壔傪昁梫偲偟偨偱偁傠偆丅偩偑丄偦偺偙偲偵傛偭偰丄妝巵偑偄傠偄傠晄棙塿傪栔偭偰偄偨偺偼丄帠幚偱偁傞丅

偍傢傝偵

丂憊挬偲偄偆墹挬偼丄栴宲偓憗偵朄棩傪孞傝弌偟丄嵶偐偄柉帠揑棙奞挷惍傑偱傪傕惂搙偲朄偵傛傝峴偍偆偲偟偨偑丄摿偵峕惣偲偄偆抧堟偱偼丄朄棩偑惙傫偵梡偄傜傟偨丅惂搙傪廳帇偟偨晱廈椪愳偺墹埨愇帺恎丄偙偆偟偨娐嫬偐傜弌偨恖偱偁傝丄朄棩丒媞娤惈廳帇偺嵸敾姱偺戙昞幰偱偁傞錀墳楅傕丄悞恗偺椬導丄棽嫽晎朙忛弌恎偱峕惣屛撿傪拞怱偵幚柋傪扴偭偰偒偨丅偦偆偟偨幮夛偱丄姱屗偲偟偰偺摿尃傪堐帩偟偰偄偔偨傔偵偼丄尷揷朄傗屗愨杤姱偵懳峈偱偒傞偩偗偺廆懓偺慻怐壔偑昁梫偩偭偨偵堘偄側偄丅傕偪傠傫丄憊尦帪婜偺峕惣偵偍偄偰懓晥曇嶽偺婰榐偑懡偄偙偲偺攚宨偵偮偄偰偼丄戞堦偵偼奐敪丒堏廧偲廆懓偲偺娭學偐傜峫嶡偟偰峴偐側偗傟偽側傜側偄[79]丅偨偩堦堦悽婭偵偍偗傞廆懓慻怐嫮壔偺媫懍側揥奐偵偮偄偰偼[80]丄廆懓傪條乆側惌帯揑暥壔揑梫場丄椺偊偽墹挬惌晎偲偺娭學偵偍偄偰尒偰峴偔帇揰傕昁梫偱偼偁傞傑偄偐丅堦堦悽婭拞梩偲偄偊偽丄墹挬偑偙偺姱屗偺摿尃傪栤戣帇偟巒傔偨帪婜偱偁傞丅婛摼尃塿傪幐偆婋尟傪慺憗偔嶡抦偟偨僄儕乕僩偨偪偑丄墹挬懁偐傜偺僠儍儗儞僕傪忔傝愗傠偆偲偟偨偲偒丄懓晥彉暥傊偺幱楃摍丄憡墳偺僐僗僩傪巟暐偭偰偱傕丄廆偵婎偯偄偰帺傜傪慻怐壔偡傞偙偲偑丄懳墳曽朄偺堦偮偵娷傑傟偨壜擻惈偼斲掕偱偒側偄丅偩偑堦曽丄偙偆偟偨廆懓慻怐壔愴棯傪庢傜側偐偭偨僌儖乕僾傕懚嵼偟偨偱偁傠偆丅妝巵偼偦偺堦帠椺偱偁傝丄偦偺寢壥丄姱屗偺柍惂尷側婛摼尃塿傪擣傔側偄墹挬惌晎偐傜埑敆傪庴偗丄傑偨巑戝晇幮夛偺拞偱丄昁偢偟傕崅偄抧埵傪梌偊傜傟側偐偭偨丅偟偐偟丄摦嶻丒晄摦嶻偺拁嵿偵偍偄偰偼嫿棦偵梇偲側傝丄摿偵塷廏嫿偱偼丄曇屗偼側偄偲尵傢傟偨傎偳偺姱屗偵傛傞戝搚抧強桳偺堦妏傪扴偭偰丄嬋偑傝側傝偵傕屻悽偵偦偺惄傪巆偟偰備偔丅杮峞偼帠椺尋媶偱偁傝偨偩偪偵寢榑傪堦斒壔偼偱偒側偄偑丄杒憊拞婜偵妋屌偨傞廆懓慻怐傪抸偐偢丄僄儕乕僩巑戝晇幮夛偲偼嫍棧傪帩偭偨傑傑拁嵿偵愱擮偟偨偺傕丄偦傟偼偦傟偱堦偮偺慖戰偱偁偭偨丅